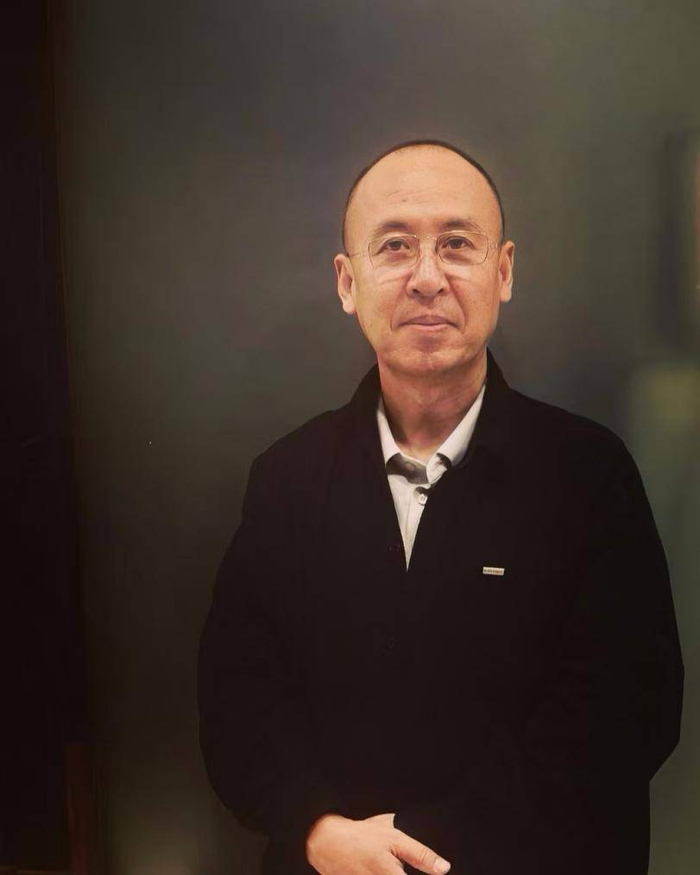

2025年10月12日,继在青岛即墨古城学宫一场关于青花瓷文化的讲座之后,著名画家、元明古陶瓷鉴定专家华国良先生便在光影交错的工作区接受了多家媒体关于青花瓷文化传承的专题采访。围绕元明青花瓷的鉴赏、“活化”路径与未来收藏趋势,华国良结合三十余年的专业积累与画家的审美视角,展开了深入浅出的解读。在他看来,青花瓷不仅是历史的遗存,更是能够与当代人产生情感共鸣的文化载体,关键在于如何让其“活”起来、“传”下去。

稀缺性与文化认同:元明青花瓷的收藏价值日益凸显

谈及未来收藏市场的走向,华国良明确指出,元明青花瓷将成为藏家竞相追逐的核心品类。他认为,这一趋势主要源于两方面因素:其一,优质的元明青花瓷存世极为有限,每一件都是不可再生的文化遗产。随着时间推移,其历史与艺术价值只会不断攀升。其二,当下社会对传统文化的认同感和自豪感日益增强,“能够拥有一件宋瓷或元明青花瓷”,逐渐被视为一种文化身份的象征。华国良强调:“那份想要守护文化’的荣誉感,正在推动收藏需求持续升温。”

从“古董标本”到“文化载体”:青花瓷的“活化”之道

对于如何实现青花瓷的“活化”,华国良的观点十分明确:不能将其束之高阁,仅作为“古董标本”来陈列,而应深入挖掘其背后所蕴含的“文明密码”。他以元青花为例解释道:“比如所使用的苏麻离青料,是从波斯远道而来的进口料,其蓝中带紫’的发色,本身就是元代丝绸之路贸易往来与文化交融的见证。只有把这些故事讲透,青花瓷才能从冷冰冰的瓷片,转变为能与当代人对话的历史载体。”

在技术赋能“活化”方面,华国良以亲身参与的“元明青花数字图谱”项目为例,进行了生动说明。“我们耗时五年,对近千件元明青花进行了系统的陶瓷基因测序’——分析钴料成分、复原画师运笔轨迹、还原窑火烧成曲线等。”他介绍道,“如今,普通人只需扫描二维码,就能直观了解明宣德青花龙纹罐上,青料是如何通过晕染呈现出龙鳞的层次感;也能读懂画师运用铁线描’与晕染法’所蕴含的审美巧思。这样一来,原本专业的鉴定知识,就转化为了大众能够理解的文化语言。”

跳出“价格误区”,传递情感温度

在文化传播层面,华国良特别强调要避免陷入“只谈价格”的误区。他分享了自己参与文物鉴定类节目的经验:“我常常要求多讲述文物背后的生活’。例如,介绍明成化青花鸡缸杯时,不能仅仅说它料色淡雅、价值连城’,更要解读成化皇帝的童年记忆是如何影响这种稚趣’审美风格的。要让观众感受到,这只杯子承载的是一个时代的情感温度。”

为了让年轻人更好地理解传统纹饰的文化内涵,他们还尝试运用了3D打印技术复刻经典的缠枝莲纹饰,让年轻人亲手触摸、拼合。“当指尖感受到纹饰流转的弧度时,他们自然就能理解缠枝生生不息’所寄托的传统祈愿。这种由触觉和参与感引发的情感共鸣,是永远不会过时的。”华国良说。

市场趋势:中国藏家崛起与文化价值回归

对比国内外拍卖市场,华国良清晰地勾勒出近年的变化轨迹。“早年,国际市场对元明青花瓷的关注度更高,不少高价拍品被海外藏家竞得。但近年来,中国藏家的变化非常显著——不仅购买力大幅提升,其专业素养和文化认同感也日益增强。”他指出,如今在重要的拍卖场上,中国藏家已成为推动元明青花瓷价格稳健上涨的“主力军”,并且他们更加看重藏品的历史文化价值,而非单纯追求投资回报。“这种趋于理性的收藏氛围,对市场的健康发展非常有益。”

对于未来的拍卖市场走向,华国良同样充满信心。“中国陶瓷艺术品,尤其是元明青花瓷,屡次创下亿元级别的拍卖纪录,已经确立了其收藏顶流’的地位。未来,随着中国藏家对顶级珍品的竞争更为激烈,以及国际市场对中国古陶瓷文化价值的认可度持续深化,极有可能出现更多刷新纪录的拍卖案例。而这些高价成交的案例,又会反过来提升公众对青花瓷文化的关注度,从而形成文化认可—市场升温—传承加速’的良性循环。”

未来展望:青花瓷融入日常,成为文化表达载体

展望青花瓷的未来,华国良的描述充满画面感。“随着数字技术的更深度应用,以及社会对传统文化关注度的不断提升,青花瓷的活化’形式将更加丰富多彩。”他畅想道,“例如,运用数字投影技术让瓷器上的纹饰动’起来;将其美学元素与现代服饰、家居设计巧妙融合;或者通过更多普及性的鉴赏课程,让普通人也能掌握辨别青料优劣’、理解纹饰寓意’的方法,从看热闹’的旁观者,转变为看门道’的爱好者。”

在华国良看来,未来的青花瓷,绝不仅仅是收藏界追捧的“宝贝”,更应成为当代人表达文化认同与审美品味的重要载体,真正地“活”在寻常百姓的日常生活之中,跨越时空,走向未来,持续传递其永恒的魅力。(李玉)

相关链接:

华国良,号泉谷山人,1967年生于山东青岛即墨,现居北京。中国美术家协会会员,一级美术师、 中国文物学会会员、中国收藏家协会民族艺术品委员会副秘书长,并曾任陶瓷委员会委员、国家高级艺术品鉴定师,中国博陵第文化研究会首席顾问,艺术家与企业家杂志社荣誉社长,宝如曼扎亚洲佛教文化研究院荣誉院长。代表作品有:连环画《毛泽东》、《罗丹》、《世说孔子》等,版画《永久的纪念》,国画作品《高原初春》、《梦》、《崂山琴音》、《静秋》等多幅。1990年至2011年作品多次参加中国美协主办的全国性大展并获奖。作品曾在《美术观察》、《美术家辞典》、《齐鲁艺术地理丛书》等刊物上刊登。央视、北京、山东等电视台对华国良的创作理念做了专访。