10月16日,作为“梅’好时光 客韵芳华”2025国家级文化生态保护区建设交流活动的重要组成部分,百余名全国文化生态保护领域领导与专家学者走进位于大埔陶瓷文化创意产业园(省级文化产业示范园区)内的富大陶瓷工业旅游区,近距离观摩从泥坯到成品的变化过程,并与非遗传承人深入交流,探寻光德陶瓷烧制技艺入选全国第二批“非遗工坊典型案例”背后的成功密码。

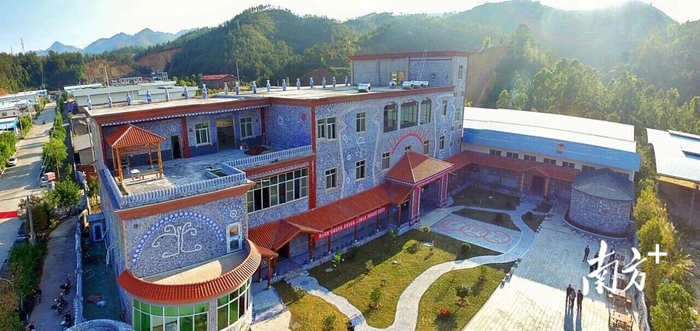

富大陶瓷工业旅游区

富大陶瓷工业旅游区梅州作为广东省首个国家级文化生态保护区,自古享有“文化之乡”“足球之乡”“华侨之乡”的美誉。自2010年5月获批设立国家级客家文化(梅州)生态保护实验区以来,梅州已构建起“系统保护、活态传承”的成熟体系,大埔陶瓷文化创意产业园背后的光德陶瓷烧制技艺非遗工坊正是这套体系的受益者。

2025年4月,文化和旅游部、人力资源社会保障部、农业农村部联合公布了第二批“非遗工坊典型案例”名单。其中,光德陶瓷烧制技艺非遗工坊以“窑火生生不息,振兴乡村好帮手”成功入选,成为全国非遗工坊建设的典范之一。这一国家级荣誉的获得,标志着梅州在非物质文化遗产保护与创新方面走在了全国前列。

依托广东富大陶瓷文化发展股份有限公司设立的非遗工坊,成功打造了“非遗+产业+旅游”的创新发展模式,带动95人就业,为传统工艺与现代发展的深度融合提供了生动实践,真正实现了文化传承与经济发展的双赢。

专家学者们欣赏陶瓷工艺品

专家学者们欣赏陶瓷工艺品在富大陶瓷车间,专家学者们第一次完整见证了陶瓷从泥土到艺术品的变化全过程。从练泥、拉坯、印坯、利坯到晒坯,从画青花、施釉到烧窑,几十道细致工序让在场的每一位都屏息凝神。看似简单的造型,实际操作起来才知其中艰难。这不仅是技术,更是几十年修炼的功夫。

“以前总觉得陶瓷卖的贵,今天亲眼看到需要这么多道工序,大部分还得靠纯手工完成,才明白这个价钱真不算贵。”一位参观者的由衷感叹道出了许多人的心声。在工业化大规模生产的时代,手工陶瓷的价值正体现在每一道工序的匠心之中。“我们消费的不是一件普通的商品,而是承载着八百年技艺传承的文化结晶。”

同样令专家们赞叹的,还有近期获评2024年广东省“粤美乡村”工匠大赛一等奖的陶瓷楼,建筑外立面以几十万片青花瓷片装饰,在阳光下熠熠生辉,形成震撼的视觉盛宴,也成为传统工艺与现代创意完美融合的生动注脚。

大埔陶瓷的窑火,千年不熄,其历史可追溯至新石器时代晚期,而瓷器大规模生产则始于宋、兴于元、盛于明清。这片土地所产的陶瓷,因具备“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”的独特品质享誉世界,成为我国四大青花瓷生产基地之一。其魅力甚至远播重洋,1986年英国女王伊丽莎白二世访华时,曾特派人到大埔购买青花餐具和茶具作为纪念。

近年来,大埔陶瓷不断推陈出新,各种创新产品相继问世,让古老技艺焕发全新活力。

大埔陶瓷文化创意产业园不仅展示了陶瓷技艺,更成为乡村振兴的重要引擎,吸引着越来越多的年轻人前来打卡、体验、学习。园区集“工业产业+旅游+体验+研学”于一体,开创了大埔陶瓷文化之旅的新模式。而此次考察活动展现了文化生态保护的另一重意义:让社会重新认识传统工艺的价值。

光德陶瓷烧制技艺非遗工坊带头人黄志超表示,他将继续致力于陶瓷文化的传承与创新,让大埔陶瓷的美誉响彻世界。让传统文化在现代社会生根发芽,开出时代之花——这正是文化生态保护的意义所在。

南方+见习记者 李佳桦 记者 马吉池

通讯员 刘婷

【作者】 李佳桦;马吉池

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端